Angelika Hager über den „Ruhm-Service"

Analog ist das neue Cool. Deswegen brauchen wir das Theater und seine oft exzentrischen Bewohner mehr denn je, schreibt Journalistin Angelika Hager.

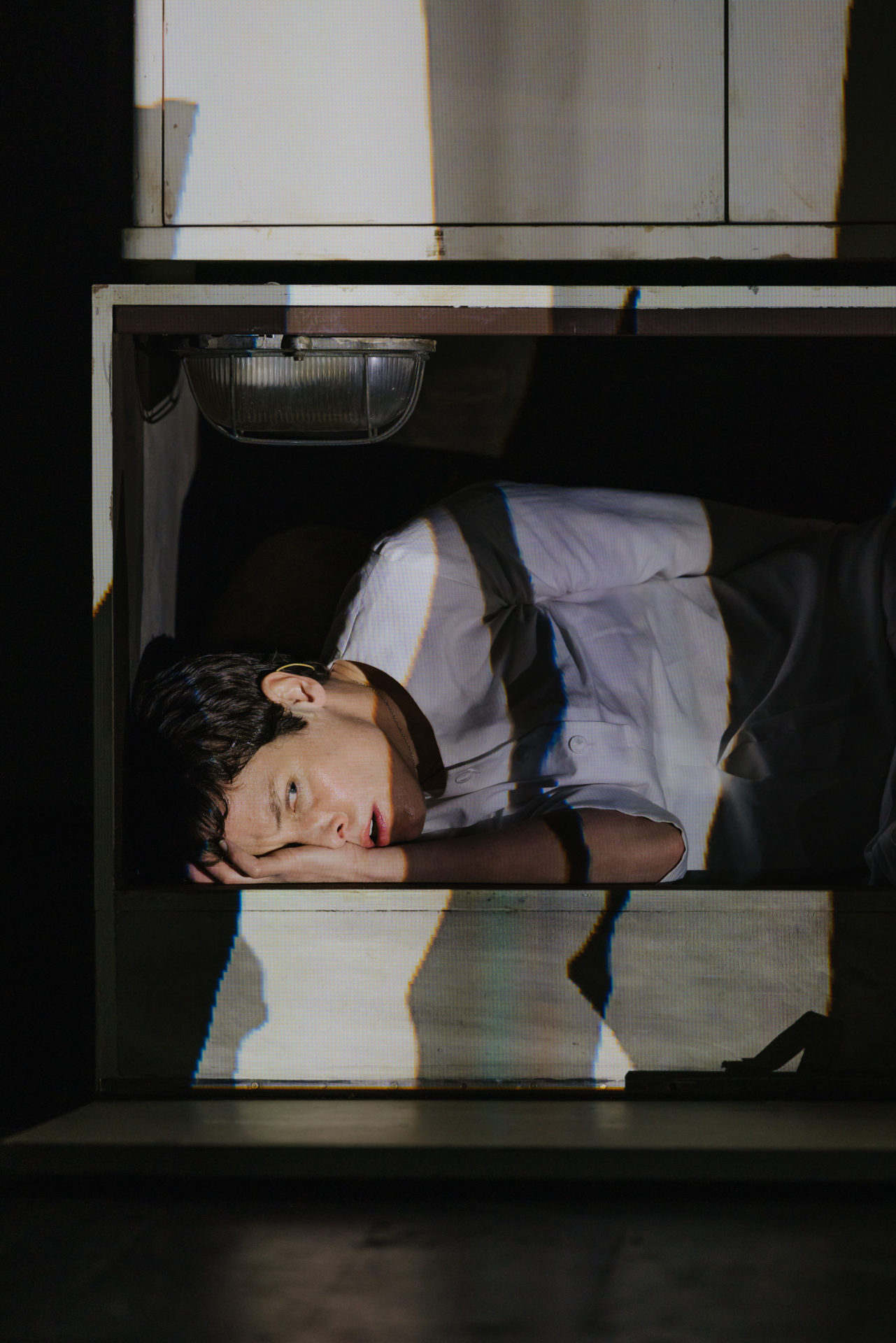

Foto: Katharina Schiffl

„Schauspieler ist kein Beruf für erwachsene Menschen“, sagte Klaus Maria Brandauer einmal in einem Interview, das wir vor langer Zeit miteinander führten. Und tatsächlich: Je länger ich mit der Zunft der Ich-Akrobaten zu tun habe, desto überzeugter bin ich von dieser These. Es ist zum Beispiel grauenhaft, mitansehen zu müssen, in welche Zustände Kritiken oder, noch schlimmer, die Nicht-Erwähnung in solchen die von Berufs wegen unerwachsenen Menschen stürzen können.

„K. liegt seit Stunden kotzend unter der Dusche“, erzählte mir die Frau eines Schauspielers, dem der Kritiker in seinem Premieren-Aufsatz nicht einmal eine Erwähnung in Form eines Halbsatzes gegönnt hatte. Die Kritiker haben keine Ahnung, welche Verwundungen sie anrichten können. Diese Art von Karma wollte ich mir nicht aufladen. Dafür liebe ich das Theater und seine Bewohner einfach zu sehr.

Angelika Hager „vermittelt liebend" zwischen Künstlern und Publikum

Ich hörte also nach einigen Monaten des Versuchs, die Lücke eines abgegangenen Kritiker-Kollegen zu füllen, wieder damit auf. Ich war auch insofern völlig ungeeignet, als dass ich alle Akteure, so schlecht konnten sie gar nicht sein, immer über den grünen Klee lobte. Wegen mir sollte einfach keiner kotzend unter der Dusche liegen.

Ich wollte mich auf das Genre Ruhm-Service beschränken, in dem ich zwischen Künstlern und Publikum mit Texten liebend vermittelte. Schuld an meiner äffischen Theaterliebe ist meine Mutter. Sie hatte mich seit meiner Teilalphabetisierung in jede erdenkliche Theateraufführung geschleppt. Die Kinderstücke ließen wir sehr bald hinter uns. Ich kugelte auf Autofriedhöfen herum, wo harte Volksstücke aufgeführt wurden, ich sah in Off-Häusern Hamlet auf einem Klettergerüst turnen, ich konnte bei Sternstunden wie dem Duo Klaus Maria Brandauer und Gertraud Jesserer in „Kabale und Liebe“ im Akademietheater der 1970er-Jahre dabei sein. Ich sah immens viele Menschen in weißen Leinenanzügen, weißen Spitzenkleidern und Panamahüten in Pappbirkenwäldchen in Tschechow- oder Schnitzler-Stücken die Ödnis des Lebens beklagen. Bis heute zehre ich davon.

Shakespeare würde heute für HBO schreiben.

Manuel Rubey

Abgesehen von der schönen Notwendigkeit ihrer Kunst sind die Theaterbewohner ein eigenartiger, anstrengender, aber hochgradig amüsanter Menschenschlag, der auf gar keinen Fall im Zuge einer grassierenden Netflixitis dem Aussterben preisgegeben werden darf.

„Shakespeare würde heute für HBO schreiben“, sagte Manuel Rubey, der in seinen Anfängen viel Theater spielte, „auch deswegen ist das Theater möglicherweise der Gefahr des Verschwindens ausgeliefert.“

Phantomschmerzen ohne Live-Kunst

Diese Ansicht teile ich nicht, denn gerade die Lockdown-Tristesse hat uns allen vergegenwärtigt, dass wir ohne Theater und Live-Kunst zunehmend an schweren Phantomschmerzen zu leiden beginnen. Bitte keine Ringelnatz-Rezitationen mehr online vor einer traurigen Ikea-Bibliothek, das Konzept ist inzwischen nur mehr ein Stimmungskiller.

Tatsächlich gibt es eine meterweite Kluft zwischen den Bühnentieren und den Gesichtsverleihern der Filmbranche. Um auf 200 Meter Distanz faszinieren zu können, ist einfach mehr Talent notwendig als dafür, in schöner Betroffenheit in eine Kamera zu blicken. Filmstars, seufzte Bertolt Brecht im kalifornischen Exil, seien nichts als „Menschen, an denen man ständig ein Preisschildchen sucht“.

Foto: Katharina Schiffl

Preisschildchen-Menschen und Verstellungs-Akrobaten

Hochklasse-Schauspieler wie Michael Maertens, Birgit Minichmayr, Caroline Peters, Petra Morzé, Maria Happel, Roland Koch oder der so schmerzlich auf der Bühne vermisste Niki Ofczarek lassen einen fliegen – in andere Welten, Zeiten und Zustände. Klaus Maria Brandauer, noch immer ein „monstre sacré“ seiner Kunstgattung, brachte den Unterschied zwischen den Preisschildchen-Menschen und den Verstellungs-Akrobaten auf den Punkt: „Das Kino braucht nicht unbedingt Schauspieler. Es braucht Persönlichkeitswerte. Wenn wir die ganze Hollywood-Riege nehmen, dann sind vielleicht zehn Prozent großartige Schauspieler, was nicht heißt, dass die restlichen neunzig Prozent auf der Leinwand keine Wirkung erzeugen können. Ich habe Gary Cooper immer sehr verehrt, auch wenn er sicher kein großer Lear gewesen wäre.“

Gaukler-Mischpoche an der Front erleben

Es gibt auch durchaus Filmstars, die für diese Beschränktheit Ironie mobilisieren können. Jack Nicholson empfing mich einmal, im Zuge einer Filmpromotion von „Besser geht’s nicht“, in der Interview-Suite in Socken, mit einer Zigarre und natürlich mit Sonnenbrille, trotz künstlichen Lichts. Ich bat ihn, sie abzunehmen, damit ich seine Reaktionen auf meine Fragen sehen könne. Er grinste angesichts dieses irrsinnigen Ansinnens nur und sagte kopfschüttelnd: „Mit der Sonnenbrille bin ich Jack Nicholson, ohne nur ein hässlicher alter Mann.“

Ich erlebe seit fast einem Jahrzehnt als Festivalleiterin des Schwimmenden Salons die Gaukler-Mischpoche an der Front. Das kann sehr beglückend, auch kräftefressend sein, ist garantiert eine kostenfreie psychotherapeutische Ausbildung und wirft in jedem Fall jede Menge Anekdoten ab. Denn die meisten Schauspieler sind insofern One-Man- oder eben One-Woman-Shows, als dass ihnen ein einziger Mensch als Publikum genügt, um ihren Spieltrieb von der Leine zu lassen.

Zu den Sternstunden zählte, als Harald Schmidt aus purer Lebensfreude sämtliche Kreuzfahrt-Ottos am Pudding-Buffet des Traumschiffs imitierte. Oder als Roland Koch vom Gastspielauftritt des Burgtheaters in Sibirien erzählte, wo nur ein einziger Mensch bei der an den „Zerbrochenen Krug“ anschließenden Publikumsdiskussion eine einzige Frage stellte: „Wherrr isss Martin Wuttke? And does he still love vodka?“ Der Haken an der Sache war, dass Wuttke gar nicht mitgespielt hatte.

Schöpfen aus einer narzisstischen Grundstruktur

Oft werde ich gefragt, ob ich mit Schauspielern nach unserer Zusammenarbeit auch befreundet bin. Das ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung. Aber nein, nicht wirklich oder sehr selten. Denn viele Schauspieler schöpfen für ihre Kunst aus einer narzisstischen Grundstruktur, die auch von einer gewissen Interesselosigkeit für das Leben der anderen geprägt ist. Die Gespräche kreisen vor allem um sie selbst: was sie spielen werden, besser nicht gespielt hätten, welcher Wollmützchen-Regisseur mit Ahnungslosigkeit gesegnet ist und, und, und.

Manchmal dachte ich mir bei diesen Gesprächen: Ich könnte hier mit einer blutenden Schussverletzung liegen, und nach stundenlangem „Mich hättest du sehen sollen“ oder „XY will mit mir arbeiten“ würde mich der Schauspieler verwundert fragen: „Geht’s dir nicht gut?“, und in der nächsten Sekunde sagen: „Ich musste einmal bei Zadek einen Verwundeten spielen, Wahnsinn, sag ich dir.“

Empathie bleibt oft nur den darzustellenden Figuren vorbehalten. Macht nichts. Sie sind dafür so schrecklich lustig.

Foto: Rafaela Proell

Zur Person: Angelika Hager

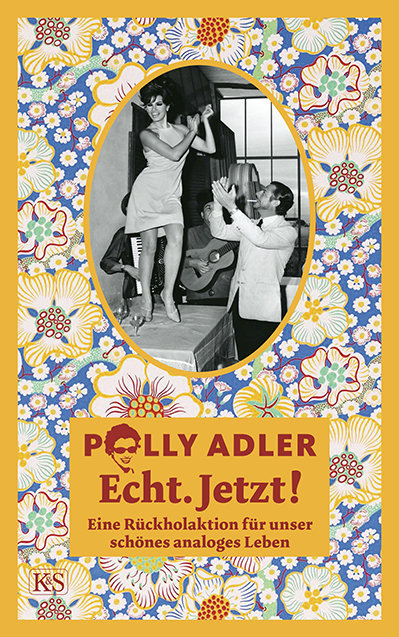

Sie leitet das Gesellschaftsresssort beim Nachrichtenmagazin „profil“. Sie ist die Frau hinter dem Kolumnen-Pseudonym Polly Adler im „Kurier“. Hager gestaltet das Theaterfestival Schwimmender Salon im Thermalbad Vöslau (Niederösterreich).

Cover: K&S

Nachlesen: Alle Kolumnen von Angelika Hager

Angelika Hager: Alle unter einem Dachschaden

Ein Gefühl, das zur Hölle werden kann

Wien, das Biotop für Publikumslieblinge

Claus Peymann, der „letzte Tyrannus Rex der Theaterregie“

Der eigenartige Effekt von Instagram

Angelika Hager über den „schön hinterfotzigen“ Thomas Bernhard